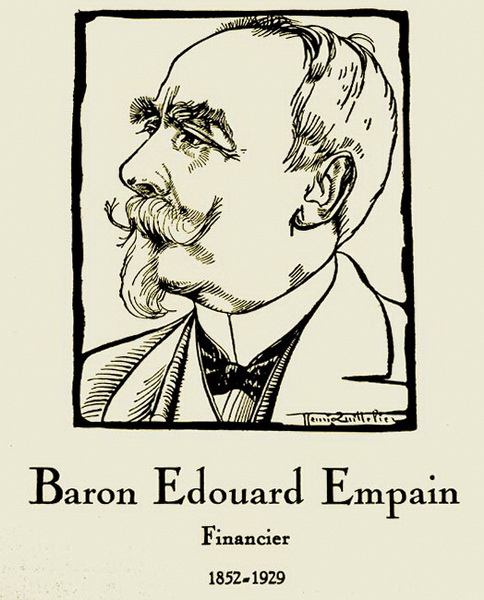

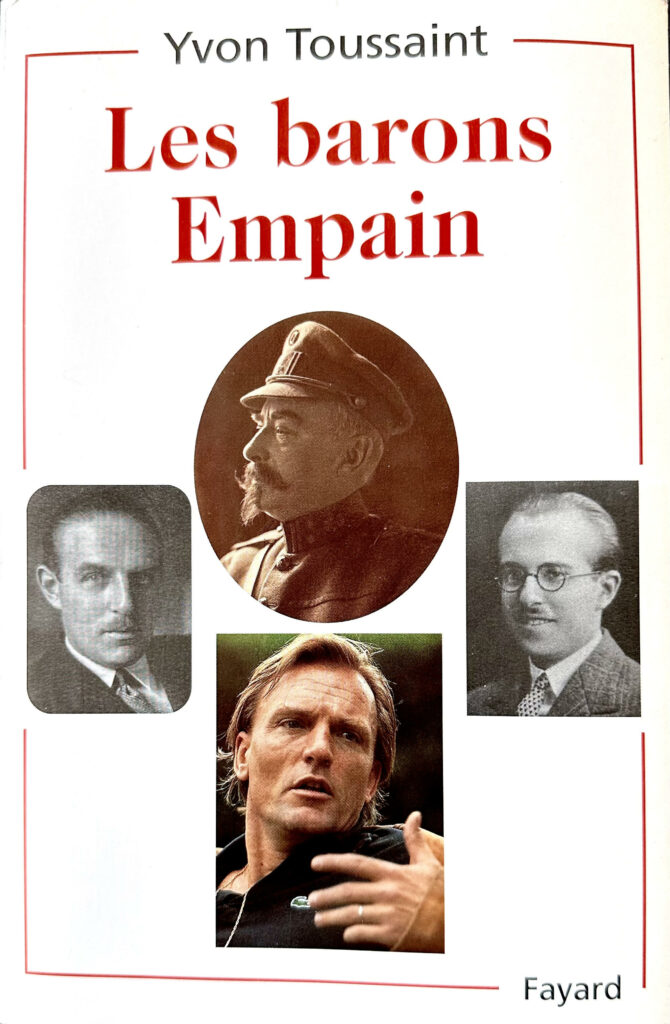

C’est ainsi que commence la quatrième de couv’ de la biographie qu’Yvon Toussaint, Rédacteur en Chef au Soir, consacrait, en 1996, aux « Barons Empain », chez Fayard:

« Le premier est un personnage magnifique. Homme d’affaires carnassier, innovateur, empirique et visionnaire, il édifie une immense fortune dans le monde entier, invente une ville en Egypte, s’approprie le métro de Paris. Intime de deux rois des Belges, il sera colonialiste avec Léopold II et général, en 1914-1918, avec Albert Ier ».

Le dernier à faire l’information se fera enlever dans Paris en 1978 et occupera pendant des semaines la presse, et singulièrement la presse « people »…

Une enfance provinciale, un destin planétaire

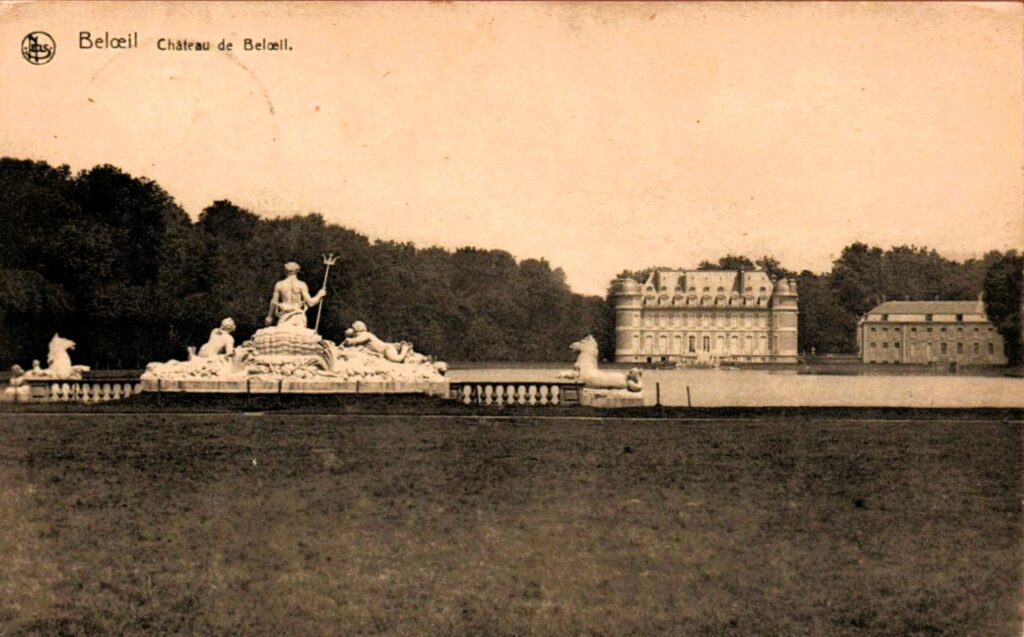

Mais je vous propose de partager ici la vie hors du commun du premier de la lignée, à cet enfant de Beloeil, né le 20 septembre 1852, à l’ombre du Château des de Ligne. Et de l’église du village.

Autant le dire, rien ne destine le petit Edouard Empain, premier d’une lignée de 8 enfants, six filles et un autre garçon, qui viendront avec une belle régularité sur une vingtaine d’années, Catherine, sa mère, ne rechignant pas, on le voit, à la tâche.

Dans cette maisonnée si bien peuplée, on ne roule pas sur l’or. Certes, le grand-père maternel Ursmer Lolivier est brasseur. Mais du côté paternel on est journalier, ou on est tailleur. Et quand on cumule les rentrées de François-Julien, son père, il faut bien dire que ses émoluments de sacristain, d’organiste des messes et de violoniste dans les bals populaires et ceux des gens de bien du village et de la contrée ne font pas le compte: il n’y est pas.

Heureusement, quand il se marie, à l’intervention active du curé – on a compris sa proximité l’église et ses serviteurs – et la complicité molle du Prince Eugène de Ligne, son absence de diplôme n’empêchera pas qu’il fût désigné instituteur – ce qui abondera les rentrées du ménage au moment du mariage, le 18 décembre 1851. A quoi doit-il les faveurs du château ? A ceci qu’il a trouvé subtilement l’occasion d’obliger le Prince en lui dédiant une cantate qu’il donne, lors du concert au château, avec les « chœurs de Beloeil », le 1° janvier de cette année-là…

Mais l’instituteur changera bientôt d’affectation : Tongres-Notre-Dame d’abord, Blicqy, ensuite. Si aujourd’hui cette section de la commune de Leuze est connue pour ses fouilles archéologiques menées par une bande amatrice d’histoire menée par Léonce Demarez, c’est alors surtout par la présence d’une belle noblesse qu’elle est remarquée, et d’abord Alexis Thierry Louis Pierre du Roy de Blicquy, Bourgmestre, Conseiller provincial, Inspecteur des Haras de l’État et Parlementaire. C’est lui qui impose l’affectation de François à son Conseil Communal, qui rechigne devant l’absence de diplôme, encore et toujours. Mais c’est qu’ il fallait remplacer le titulaire, Henri Tranchant. Alors… et comme il y a la clé une jolie augmentation pour François-Julien… mais pourquoi Empain ? Mystère.

Ainsi, d’école en école, va le jeune Edouard-Louis-Joseph… jusqu’au Collège des Saint-Augustin d’Enghien où ses résultats sont à l’aulne de son ennui. Alors, sans cursus avéré ni donc de fort bagage, le voilà stagiaire à la Société houillère et métallurgique que dirige Arthur du Roy de Blicquy, le fils d’Alexis. Là aussi, pourquoi cet intérêt de cette noble famille pour cette modeste tribu des Empain ? Mystère toujours. Mais c’est là que tout va se jouer et qu’Edouard va se révéler, travailleur, inventif, ambitieux. Et séducteur.

De l’art de la séduction

Comme son père avait séduit le Prince de Ligne par une sonate de sa composition, malgré son intérêt musical relatif, Edouard saluera tout le précieux aéropage qui fait la Direction de la Métallurgique par un tour de sa composition : sollicité pour documenter un certain Henri de Lamontat, gros actionnaire de l’entreprise et en mal d’investissements dans la pierre, il lui remet un dossier substantiel mais refuse toute rétribution, payé qu’il se considère de la satisfaction du service rendu.. Nous sommes à la fin des années 1870. Cela l’ouvrira au passage aux carrières de pierre, qui seront sa première activité d’entrepreneur, ayant fait autour de lui une jolie brochette de débiteurs bienveillants…

Ainsi va se passer la jeunesse d’Edouard Empain, qu’on laissera maître de carrière et banquier, après une ascension fulgurante, à la liquidation de la « Société anonyme des marbres » en 1883. Car, parmi ses fulgurances, Edouard a déjà compris que s’il voulait ne dépendre de rien ni de personne pour mener à bien ses projets, il lui fallait ne pas dépendre du monde étriqué et peu visionnaire des banques.

A partir de là, alors qu’il entre dans la trentaine, il anticipe le monde qui va advenir et y prendre sa part. Jusqu’à effrayer ses associés qui, à un moment, arrêteront de le suivre.

Alors, il s’est installé à Bruxelles, vit en bourgeois célibataire, partageant la vie de ceux qui, comme lui, sont occupés à réussir en affaires, se montrant quand il le faut, mais sachant être discret quand il le doit.

Source: Google maps

Il acquiert l’hôtel Knuyr de Vosmaer, rue du Congrès, face à la Place de la Liberté. Il y installe ses appartements et le siège de sa banque. Son frère cadet? François, qui travaille avec et pour lui, y a également ses appartements.

Cet hôtel, du nom du maître de l’ouvrage, le chevalier brugeois Knuyt de Vosmaer avait commandé sa construction à l’architecte Jean-Joseph Naert (1838-1910), grand prix de Rome et brugeois comme lui. L’immeuble fut édifié de 1878 à 1879. Il est acquis deux ans plus tard par Edouard Empain. C’est en 1884 que lui et son frère François y aménagent leurs appartements privés.

En 1907, il acquerra l’hôtel de maître situé rue Zinner n°1, en bordure du Parc Royal, à l’angle de la rue Ducale, formant le pendant du n° 2, appartenant à l’enfilade des immeubles de style néo-classique bordant le côté est du Parc, édifiée selon un plan d’ensemble attribué à l’architecte Guimard.

Il apportera de nombreux travaux et agrandissements à l’un et l’autre hôtels.

Le monde, les railways et autres métropolitains

Ses affaires, précisément, le tournent vers les railways à voie étroite, les tramways. En Belgique. En France ou aux Pays-Bas. Rien ne semble l’arrêter, et il a assez d’entregent pour s’assurer les soutiens utiles. D’autant que pour une part importante de ses activités, il marche de concert avec Léopold II, Roi des Belges. Le Congo sera leur affaire commune.

C’est quand son activité va s’étendre à la Russie, à l’Afrique, à l’Asie et à la Chine, dans un écheveau de sociétés dont seul lui est capable d’encore tirer les ficelles, que ses premiers associés descendront du wagon, effrayés par une audace qui ne connaît pas de limites, et notamment géographiques. Ils auront tort.

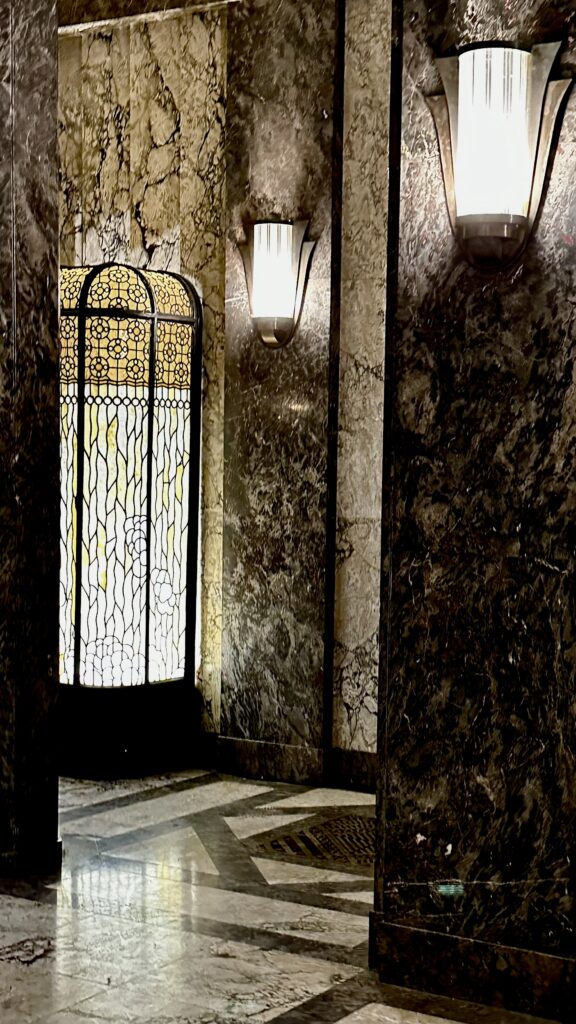

Bientôt il acquiert une renommée mondiale en créant le métropolitain parisien. Ainsi donnera-t-il à la capitale française l’un de ses symboles les plus vivaces. Il pourra dans cette entreprise compter sur André Bertholet, politique radical idéologiquement, mais pragmatique dans ses entreprises collectives et personnelles.

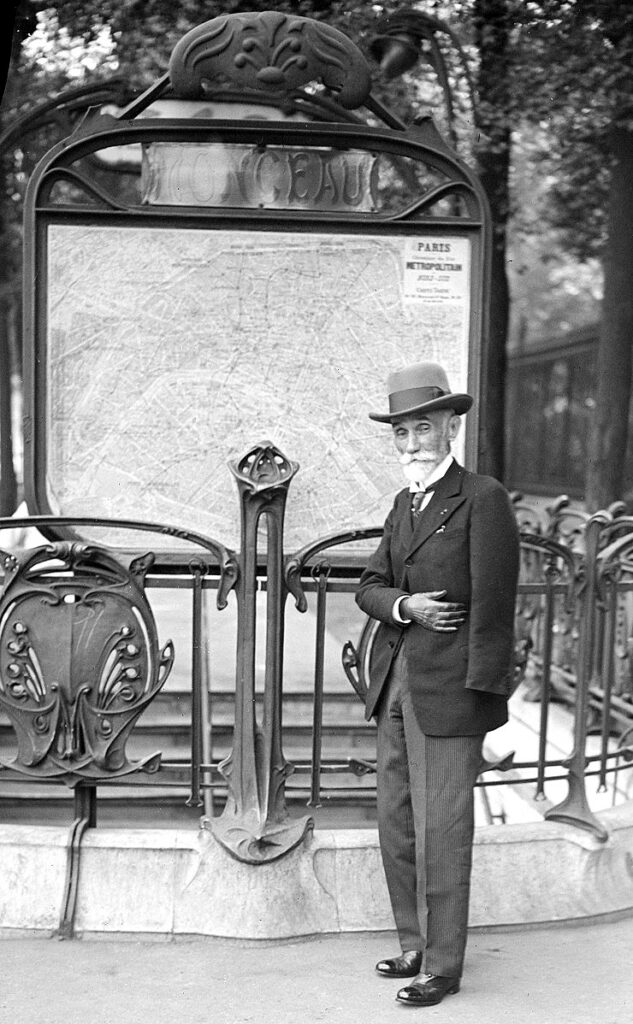

Mais aussi sur Fulgence Bienvenüe, le « père du métro » parisien, ingénieur visionnaire, qui en a pensé et dessiné la majeure partie. Chef du service technique du métropolitain, il inaugurera la première ligne de métro, le 19 juillet 1900, pour l’exposition universelle. Un homme de cet envergure méritait bien d’être est fait officier de la Légion d’honneur. Et de voir une station à son nom, avenue du Maine. Elle fusionnera avec la station Gare Montparnasse pour devenir Montparnasse-Bienvenüe. Il dirigera les travaux jusqu’en 1932, date à laquelle il prend sa retraite à l’âge de 80 ans.

Pensez : il mettra 17 mois pour construire les 10,3 km de tunnels et de voies et les 17 stations de la ligne 1, Porte de Vincennes – Porte Maillot, avec seulement quelques semaines de retard.

Une comparaison ? Les travaux de la ligne 3 du métro bruxellois ont débuté en 2020. On espère la fin pour… 2032 ou 2033. A moins qu’on ne décide de phaser les travaux en trois étapes étalées jusqu’en 2046, parce que l’abandon pur et simple entraînerait une perte des 546 millions déjà investis… Et vous savez quoi ? Cette ligne 3 fait exactement 10,3 km, dont 4,5 km de nouveaux tunnels, comme la ligne 1 du métro parisien, et compte 18 stations dont 8 nouvelles et 10 transformées…

C‘est Empain qui, enfin, impose un certain Hector Guimard, sur qui il compte pour imposer à Paris toute la grammaire de ce qu’on appelle « l’art nouveau », qui fait alors florès à Bruxelles, qu’il s’agisse des édicules, des entourages et de la graphie du métropolitain.

Précisons au passage que c’est Empain qui restera propriétaire du métro, jusqu’après la Seconde guerre mondiale. Car on a oublié de préciser qu’Edouard Empain savait négocier… Encore, l’aura-t-on compris spontanément…

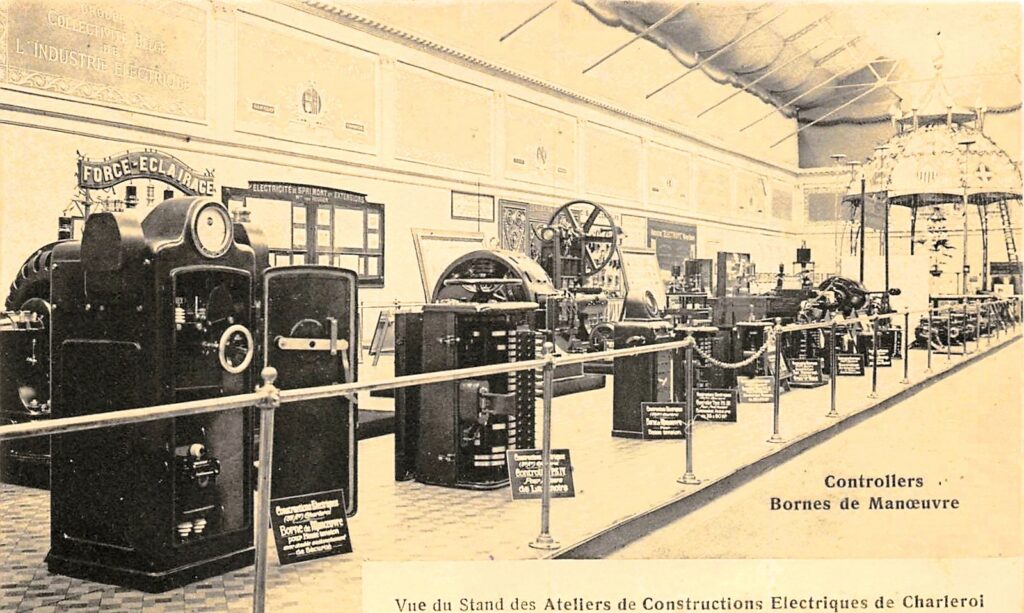

L’électricité. Et les ACEC.

Mais avec ces trams et ces métros, il touche e près à l’électricité. Et puis, il y a cet Hector Guimard, qui a participé en 1889 à l’exposition universelle de Paris en construisant le Pavillon de l’électricité.

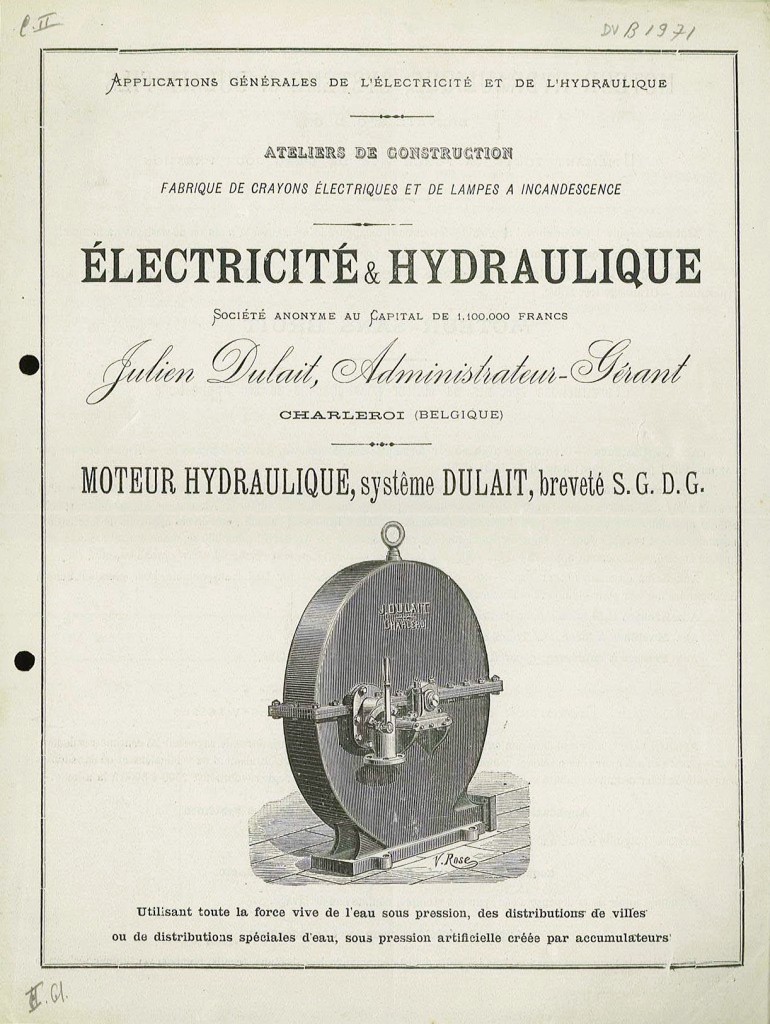

Et puis, il y a ce Dulait, à Charleroi, Julien Dulait. Un homme qui avait de qui tenir. Même s’il naît à Gand, le 28 mai 1855, c’est un carolo pur jus. Il est le fils de Jules Dulait, ancré dans l’industrie du Pays Noir. Surnommé le « médecin des hauts-fourneaux », cet ingénieur métallurgiste accèdera à la présidence des Forges de la Providence.

Son fils, lui, est séduit par le monde moderne et l’électricité, phénomène d’un siècle innovant. Après l’Athénée de Charleroi, il est diplômé à 23 ans de l’Université de Liège et cet ingénieur se révèle un inventeur de génie, et un entrepreneur hors de pair.

Pour lui, l’électricité est l’avenir. Il en produit et l’installe partout. Et d’abord dans sa cuisine, rue de Montigny.

Bientôt, il apporte «la fée électricité» partout: Leopold II le charge de l’éclairage du château de Ciergnon, et à Laeken, des serres. Suivent une multitude d’initiatives, en Belgique comme à l’étranger. Mais l’électricité, c’est aussi la force motrice, les transports et les tramways… Un échec en Russie et l’offensive concurrentielle allemande ébranle ses affaires.

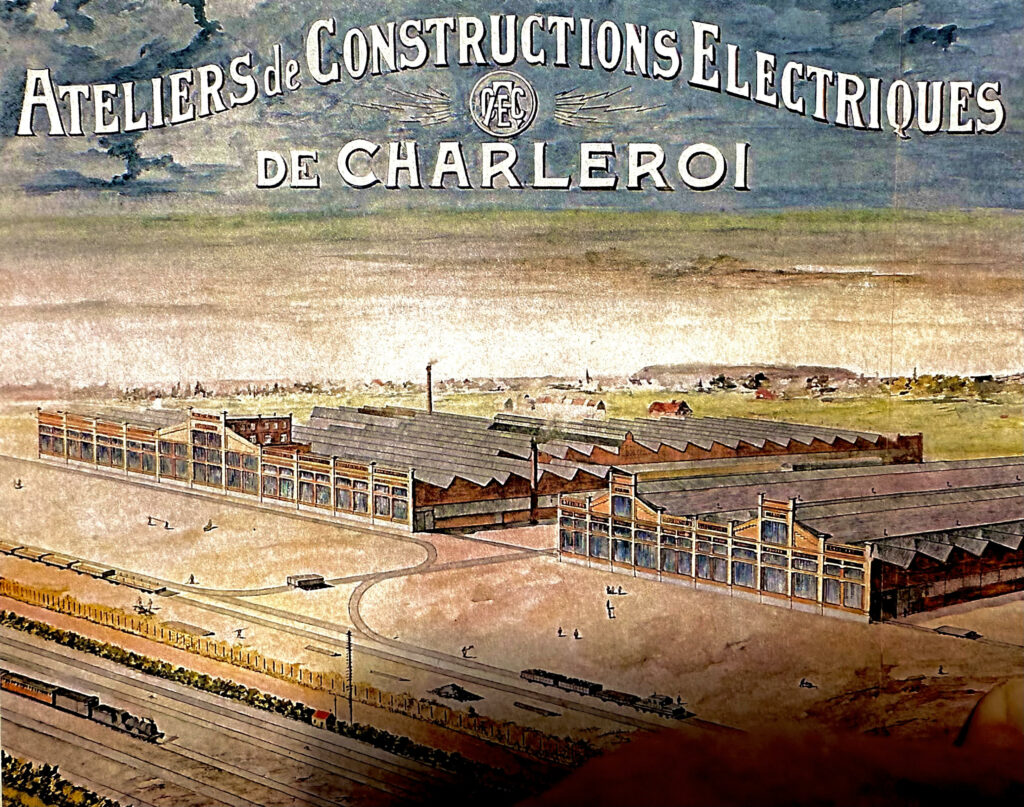

A la demande du Roi Léopold II, Empain intervient et, c’est la création, le 7 juillet 1904, des Ateliers de constructions électriques de Charleroi. Les ACEC sont nés. Edouard Empain en sera le premier président. Julien Dulait le premier administrateur-délégué. A la mort du fondateur, ces ateliers occupaient sept mille ouvriers.

Edouard Empain est – on a évoqué déjà cette complicité – dans le sillon de l’ambitieux Léopold II qui rêve de colonies en Afrique et d’accords commerciaux avec l’Asie. Et la Chine, comme le Congo, ont besoin du chemin de fer… sans quoi ils ne sont rien. Et le Congo présente bien d’autres intérêts… Ce sera naturellement, pour Edouard Empain, plutôt la CFL, Compagnie du Chemin de Fer du Congo supérieur aux Grands Lacs.

Cette relation avec la Maison Royale sera déterminante pour Empain. Il y aura la connivence royale, réelle. Il y aura à la clé le titre de « Baron ». C’est là que Marguerite Yourcevar peut évoquer, sans risque, « ce Bruxelles affairiste et mondain où la passion d’acquérir et le snobisme du nom et du titre sévissent comme nulle part ailleurs »… il y aura bientôt davantage.

Le rêve: Héliopolis

Mais voilà qu’Empain se trouve acculé à se rendre en Egypte, pour régler des affaires qui tournent mal. Il découvre le désert égyptien et c’est le coup de foudre avec le désert et le soleil. Sa décision est prise : il construira une ville nouvelle et la nommera Héliopolis.

Et comme le hasard ne sourit qu’aux audacieux, il croise un jeune architecte belge, qui est descendu, comme lui au Shepheard’s, au Caire. C’est le fils d’un entrepreneur que les travaux de Léopold II ont enrichi. Les planètes s’alignent décidément, encore et toujours pour Edouard Empain.

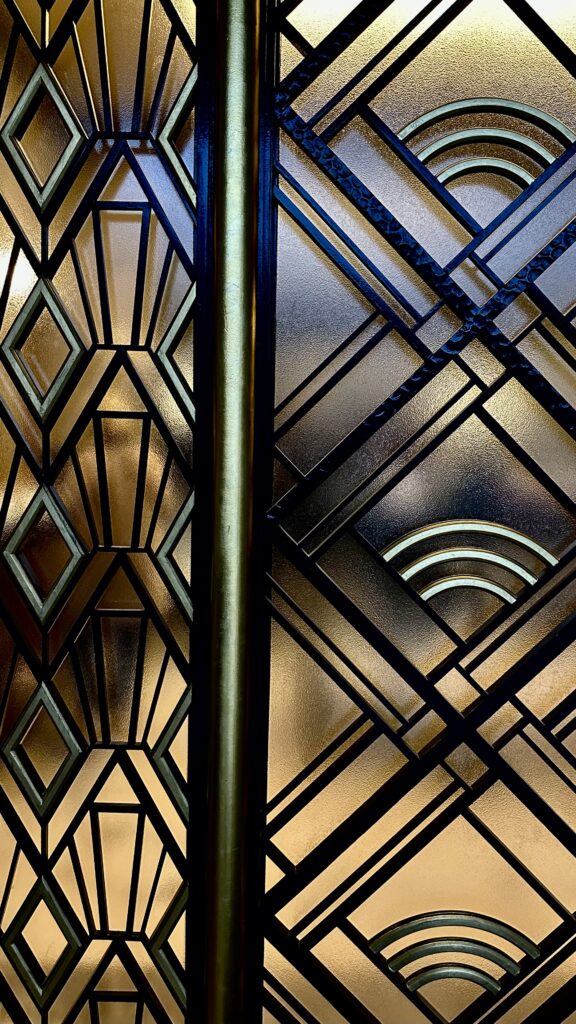

Il voudra commencer par un palace. Mais c’est une ville qui émergera, où se mêleront l’Art déco, l’orientalisme, le style néo-mauresque. Il ne reviendra qu’une fois en Egypte, en 1927. Et pour s’y faire enterrer. Son projet avait commencé à prendre forme en 1905, quand il achète les terrains au gouvernement égyptien.

Mais là aussi, Empain a su s’entourer. Il a le maître d’œuvre qu’il faut, le jeune Ernest Jaspar. Des gens d’influence. Des financiers.

Mais reprenons dans l’ordre et en Belgique.

C’est la guerre, mon Général

Léopold II a épousé in articulo mortis sa jeune maîtresse. Il décède le 17 décembre 19O9. Son neveu lui succède au trône. Albert est fait roi le 23 décembre. Et en Belgique, c’est bientôt la première guerre mondiale. Empain, civil nommé colonel, est chargé d’organiser des transports vers le front. Et les ravitaillements. En 1916, il est général pour la durée de la guerre, et en 1918, il reçoit le titre de général honoraire et d’aide de camp du Roi.

La guerre finie, désormais Baron, Général honoraire et Aide de Camp du Roi, le voit reparti dans ses initiatives de toutes sortes, en affaires. En Belgique. A l’étranger. Dans des terrains encore inexplorés, le verre ou la chimie. Avec une obsession : prendre la place des allemands dans l’industrie, là où ils sont encore en Belgique.

Il a mis sa famille à l’abri et a fait de ses parents des rentiers.

Un mariage et c’est la rupture familiale, bête et brutale

Tout va donc pour le mieux pour Edouard Empain.

Il lui reste, pour parfaire ce portrait de famille magnifique, au comble de la réussite, à épouser celle qu’il fréquente depuis des années et qui lui a donné deux fils déjà. Il n’a pas imaginé que c’est de là que viendront des coups, que viendra une fracture familiale douloureuse, que viendra la plus grande déception de sa vie.

Et pourtant….

Tout vient donc de ce qu’il décide de se marier en 1921 avec Jeanne Becker, musicienne et sa cadette de trente ans. Il a alors 69 ans et se trouve d’un coup chef de famille et père de deux grands enfants désormais légitimes, deux garçons : Jean Louis Lain, né le 3 janvier 1908 et Louis Jean Lin, né en 1908. Ce sont désormais des Empain. Dans le plein sens du terme. Quoique… En tout cas, cela vaut son pesant d’or – et ce n’est pas qu’une formule. Et cela, c’est incontestable.

Illégitimes, ils ont été élevés en fils de la bonne société bruxelloise, mais n’en étaient pas moins des Becker. Légitimes, ils resteront des Becker, dans famille Empain, après le mariage.

C’est que ce mariage change bien des choses, patrimonialement, au sein de la famille Empain… et contrarie bien des ambitions qui s’inscrivaient jusque-là dans l’ordre naturel des choses…

Son frère Louis-François, son cadet de 10 ans, tombe de haut. De très haut. Il ne voit pas cette affaire d’un bon œil : tant que son frère restait célibataire, il ne faisait pas de doute que son empire lui reviendrait. Ces deux bâtards désormais légitimés font s’écrouler tous ses plans et le moins qu’on puisse dire c’est que cette perspective ne passe pas. Et même, elle crie vengeance…

Et sa vengeance sera particulièrement sournoise, perverse, comme un poison lent qu’on fait ingérer. Edouard, à cent lieux d’imaginer le séisme qu’il a provoqué chez son frère, va en effet pêcher par excès de confiance, ce qui ne lui ressemble pas en affaires. Il va lui confier l’initiation aux affaires de son aîné, d’autant qu’il a dans ses attributions la gestion du groupe. Mais Edouard s’avise bientôt que loin de lui donner une formation rigoureuse, François l’abandonne à ses penchants dissolus, alors qu’il tient sa propre progéniture dans un cadre rigoureux. La désillusion et la colère d’Edouard seront à la hauteur de la trahison de François.

Cela fera la fracture entre Edouard et François. Irrémédiablement. Et plus tard entre les deux branches de la famille.

La mort pour tous, mais à chacun sa mort

Parce que cette brouille l’affecte, parce que si les idées ne manquent pas, l’enthousiasme n’y est plus guère, parce que les affaires bénéficient d’un alignement des astres insolent, il pourrait bien commencer à s’ennuyer. Pour tout dire, l’âge avance. La septantaine est là, qui l’amène à une forme de lâcher prise. Et puis, lui qui a toujours été hypocondriaque, ressent cette gêne sourde, du côté gauche. Le 21 juillet, ironie du destin, elle se fait plus vive. Et le 22, Edouard Empain décède.

Les obsèques ont lieu le 25 juillet, à Saint-Michel et Gudule. Des obsèques nationales ou presque, devant un aéropage digne d’un chef d’Etat. L’inhumation, toute provisoire, a lieu au cimetière d’Evère.

Mais le 8 février 1930, selon ses vœux, sa dépouille entreprend un dernier et long voyage, vers Héliopolis…

Restent ses deux fils, désormais à la tête du groupe immense aux caractères si différents : Louis, «Empain-le-Sage», au «physique de rêveur au large front, souligné de lunettes d’étudiant studieux», et Jean, «Empain l’Euphorique », selon les mots de la Biographie Nationale.

Un dernier point: la Villa Empain, au 67 de l’Avenue Rooselvelt à Bruxelles (Ixelles), d’architecture Art déco, construite par l’architecte Michel Polak, est étrangère au Baron Edouard Empain.

C’est en réalité une commande de son fils, le Baron Louis Empain, « le sage ». Une certaine rumeur veut qu’il ne l’ait jamais habité… la Fondation Boghossian s’y installe après un travail de restauration d’importance et ouvre en 2010 les portes de ce Centre d’art et de dialogue entre les cultures d’Orient et d’Occident.

Mais ça, pour le coup, c’est une autre histoire… ou plutôt, d’autres histoires… beaucoup d’autres…

Une histoire, pourtant, n’a rien à voir avec le lieu, non plus qu’avec la prestigieuse lignée, si ce n’est pour le décor, de cinéma: c’est l’histoire de Mon Crime de Français Ozon, qui relate les heurs et malheurs, mais aussi les bonheurs de Madeleine Verdier dans le monde du cinéma français des années 1930 et qui a précisément pour cadre, notamment, ces murs prestigieux de la Villa Empain…

Bernard Chateau,

Pour aller plus loin: Les barons Empain, Yvon Toussaint, Fayard, Janvier 1996, 480 pages