La Belle Liégeoise, une passerelle…

La Belle Liégeoise, c’est la passerelle suspendue, qui relie les Guillemins au parc de la Boverie, à Liège. «La Belle Liégeoise», cette nouvelle passerelle est jetée sur la Meuse pour relier la nouvelle gare des Guillemins de Calatrava aux quartiers environnants par le parc, offrant ainsi un raccourci appréciable, piéton et cycliste, aux usagers pour se rendre en ville et au travail, et améliorant la mobilité douce. «La Belle Liégeoise» a été officiellement ouverte au public le 2 mai 2016.

Source: wikimedias common

D’une largeur de 7 m et d’une longueur totale de 294 m, cet ouvrage est réalisé en acier avec un platelage en bois. La structure portante de la travée principale au-dessus de la Meuse (163 m) est de type suspendue et positionnée latéralement par rapport au platelage, libérant totalement la vue vers la ville. Le maître d’oeuvre est le Bureau d’études Greisch récompensé, à l’occasion de la Journée Acier 2016, du prix du public et du génie civil pour cet ouvrage.

Et bien sûr, c’est en hommage à notre héroïne.

Les gaufres au sucre

Toute autre chose. Les gaufres au sucre, ce sont des gaufres… de Liège… Mais ne se dit pas « gaufre de Liège » qui veut. La gaufre de Liège requiert impérativement un gaufrier à 24 trous, des bouts arrondis qui rivalisent avec la carrée Bruxelloise et juste ce qu’il faut de sucre perlé, pour faire toute la différence. Ce fameux sucre perlé trouve refuge dans la pâte et craque sous la dent. Dans la Cité Ardente, vous recherchez les artisans qui ont reçu le très sérieux le label Authentique Gaufre de Liège… et elle est défendue avec ardeur par la Confrérie de la Gaufre Liégeoise « La Strème« .

Ces gaufres au sucre auraient été créées dit-on au 13e siècle , mais là aussi les Princes-Evêques, au XVIIIème siècle, y auraient été pour beaucoup…

Mais sachez que vous en trouverez à… Toulouse, sous la… marque… La Belle Liégeoise… lancée forcément par un liégeois, en 2015, nostalgique de son « Carré », et amoureux de la Ville Rose. Rejoint par son frère, depuis, ils sont partout et ont même ouvert à Paris, à Aix, à Lyon… et jusqu’à Los Angeles et Miami… près de chez l’ami Donald.

Et bien sûr, c’est toujours en hommage à notre héroïne.

Attention, malheureux: ne pas confondre gaufres au sucre et Gauff’ au Suc’, ce groupe liégeois fait de Francis, Guss, Pol, Marcel et Willy qui mariait Bièst’rèyes et rock’ n’ roll. 30 années de folies, de rendez-vous mythiques, de concerts exceptionnels, de chansons déjantées, d’albums vendus (dont un disque d’or) et les milliers de concerts qu’ils ont donnés.

Une égérie révolutionnaire à la jeunesse liégeoise…

Mais qui est cette héroïne, à laquelle on rend hommage de si diverses façons?

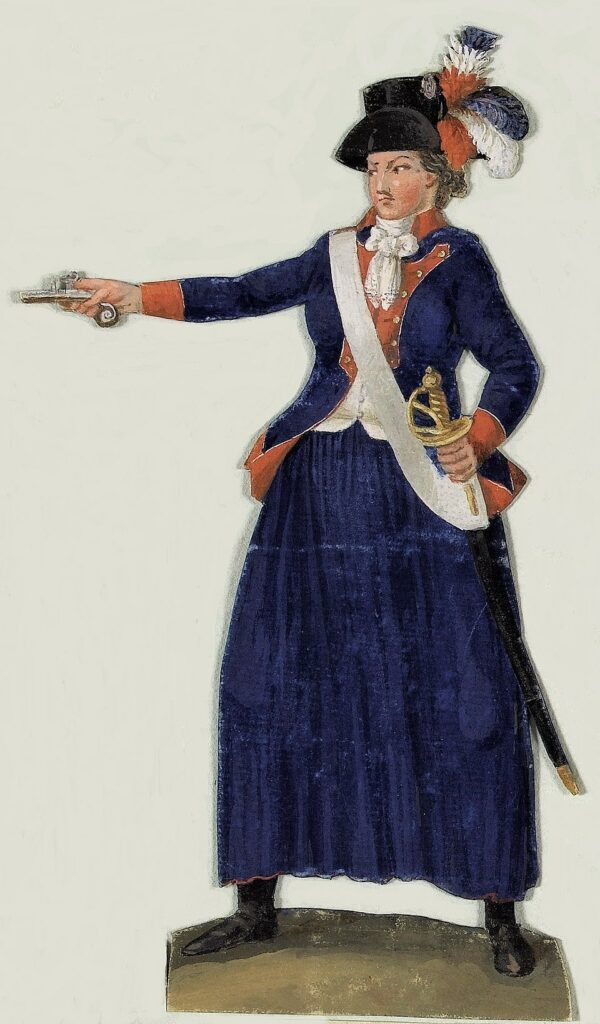

La Belle Liégeoise, c’est d’abord une héroïne de la Révolution française, pionnière du féminisme : Anne-Josèphe Théroigne.

Née en 1762, le 13 août, à coup sûr sera-t-elle fidèle à son signe: lion, par son énergie puissante et rayonnante. Camille Desmoulins, à en croire les Goncourt, l’aurait d’ailleurs appelée « la panthère » dans l’Histoire qui sera la sienne, se trompant ainsi de peu…

Elle vient au monde dans une famille de fermiers de Marcourt – alors en Principauté de Liège –, passera à la postérité sous le nom de Théroigne de Méricourt, pour Marcourt, en raison d’une manigance de ses opposants qui voulaient ainsi lui donner des allures nobiliaires, ce qui aurait dû suffire à leurs yeux pour la discréditer aux yeux de la Révolution. Vous avez dit complotiste et contre-vérités?

Sa destinée est étonnante, aventureuse, courageuse, déterminée, pleine de péripéties, et cruellement tragique.

Sa mère meurt alors qu’elle est âgée de cinq ans. Elevée par une tante puis placée dans un couvent, maltraitée à son retour, elle s’enfuit, vagabonde et exerce divers métiers. Elle apprend à lire, à écrire et à lire la musique à 16 ans. Elle voyage en Angleterre, en Italie, a quelques amants, qui lui laisseront des souvenirs variés: l’un la syphilis, l’autre une belle rente. Elle a une enfant, morte à neuf ans.

Mais Paris s’embrase et Anne-Josèphe s’enflamme – on est en 1789. Et elle se bat.

…une révolutionnaire et une féministe…

Elle mène la marche des femmes, participe à la prise de la Bastille, assiste aux débats de l’Assemblée nationale. Et elle prend la parole.

Michelet, dans son Histoire de la Révolution française /Livre II/Chapitre 9 dresse le portrait d’Anne-Josèphe. Nous sommes le 6 octobre 1789, et le Peuple ramène le Roi à Paris et elle mène la marche des femmes à Versailles:

[…] Le régiment de Flandre […] étai(en)t déjà pressé(s) par une influence bien autrement puissante. Des femmes s’étaient jetées parmi eux et les priaient de ne pas faire de mal au peuple. L’une d’elles apparut alors, que nous reverrons souvent, qui ne semble pas avoir marché dans la boue avec les autres, mais qui vint plus tard, sans doute, et tout d’abord se jeta au travers des soldats. C’était la jolie Mlle Théroigne de Méricourt, une Liégeoise, vive et emportée, comme tant de femmes de Liège, qui firent les révolutions de quinzième siècle et combattirent vaillamment contre Charles-le-Téméraire. Piquante, originale, étrange, avec son chapeau d’amazone et sa redingote rouge, le sabre au côté, parlant à la fois, pêle-mêle, avec éloquence pourtant, le français et le liégeois… On riait, mais on cédait… Impétueuse, charmante, terrible, Théroigne ne sentait nul obstacle… Elle avait eu des amours, mais alors elle n’en avait qu’un, celui-ci violent, mortel, qui lui coûta plus que la vie, l’amour de la Révolution ; elle la suivait avec transport, ne manquait pas une séance de l’Assemblée, courait les clubs et les places, tenait un club chez elle, recevait force députés. Plus d’amant ; elle avait déclaré qu’elle n’en voulait pas d’autre que le grand métaphysicien, toujours ennemi des femmes, l’abstrait, le froid abbé Sieyès.

Théroigne, ayant envahi ce pauvre régiment de Flandre, lui tourna la tête, le gagna, le désarma, si bien qu’il donnait fraternellement ses cartouches aux gardes nationaux de Versailles.

Le mot n’existe pas encore – il n’apparaît qu’en 1837, mais Théroigne est «féministe». On le voit. La presse contre-révolutionnaire en fait un symbole à abattre: elle n’est qu’une débauchée, une «pute patriote dont 100 amants par jour paient chacun 100 sous en contributions à la Révolution gagnée à la sueur de son corps.»

La situation devient à ce point insupportable qu’elle rentre à Liège.

Hélas, elle sera capturée à la Boverie et livrée aux autrichiens, qui l’emprisonneront dans la forteresse de Kufstein, dans le Tyrol: ses idées révolutionnaires sont jugées dangereuses. Sa libération, en juillet 1791 intervient à la demande du Gouvernement français, à un moment où l’Empereur d’Autriche trouve que la Révolution française est terminée et désormais sans danger pour son empire.

Le Journal Général du 15 décembre 1791 annonce sa libération

dans ces termes « La crapuleuse créature qui se fait appeler Théroigne de Méricourt est maintenant à Bruxelles. Elle s’est présentée

chez le respectable ministre de Metternich. Sa barbare audace n’a

pas diminué dans les prisons d’où elle sort. L’apparition de cette

charogne ambulante indigne tous les honnêtes gens de ce pays.

Elle loge à l’enseigne de l’homme Sauvage qui jamais ne fut aussi sanguinaire qu’elle ».

La Correspondance sécrète du 28 janvier 1792 annonce ainsi le retour

de Théroigne: « ….Les patriotes s’empressent de lui faire la cour.

Celui qui l’a revue avec le plus de plaisir est l’abbé Sieyès. Elle

conte avec beaucoup de franchise ses aventures. »

Car en effet, son retour à Paris est triomphal. Et son action révolutionnaire et féministe reprend force et vigueur. Assidue aux débats à l’Assemblée, elle réclame en 1792 la création d’une « phalange d’Amazones », sorte de garde nationale féminine, pour défendre la patrie menacée par les puissances européennes. Elle arrangue:

« Françaises, je vous le répète encore, élevons‑nous à la hauteur de nos destinées, brisons nos fers. Il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité où l’ignorance, l’orgueil et l’injustice des hommes les tiennent asservies depuis si longtemps ; replaçons‑nous au temps où nos mères, les Gauloises et les fières Germaines, délibéraient dans les assemblées publiques, combattaient à côté de leurs époux pour repousser les ennemis de la liberté. Françaises, le même sang coule toujours dans nos veines ; ce que nous avons fait à Beauvais, à Versailles, les 5 et 6 octobre, et dans plusieurs autres circonstances importantes et décisives, prouve que nous ne sommes pas étrangères aux sentiments magnanimes. Reprenons donc notre énergie ; car si nous voulons conserver notre liberté, il faut que nous nous préparions à faire les choses les plus sublimes. Dans le moment actuel, à cause de la corruption des mœurs, elles nous paraitront extraordinaires, peut‑être même impossibles ; mais bientôt par l’effet des progrès de l’esprit public et des lumières, elles ne seront plus pour nous que simples et faciles. Citoyennes, pourquoi n’entrerions‑nous pas en concurrence avec les hommes ? Prétendent‑ils seuls avoir des droits à la gloire ? Non, non…Et nous aussi nous voulons mériter une couronne civique, et briguer l’honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut‑être plus chère qu’à eux, puisque les efforts du despotisme s’appesantissaient encore plus durement sur nos têtes que sur les leurs.

Oui…généreuses citoyennes, vous toutes qui m’entendez, armons‑nous, allons nous exercer deux ou trois fois par semaine aux Champs‑Élysées, ou au Champ de la Fédération ; ouvrons une liste d’Amazones françaises ; et que toutes celles qui aiment véritablement leur patrie, viennent s’y inscrire […] ».

Mais la Révolution française se perd alors entre camps opposés. Et dans une violence aveugle.

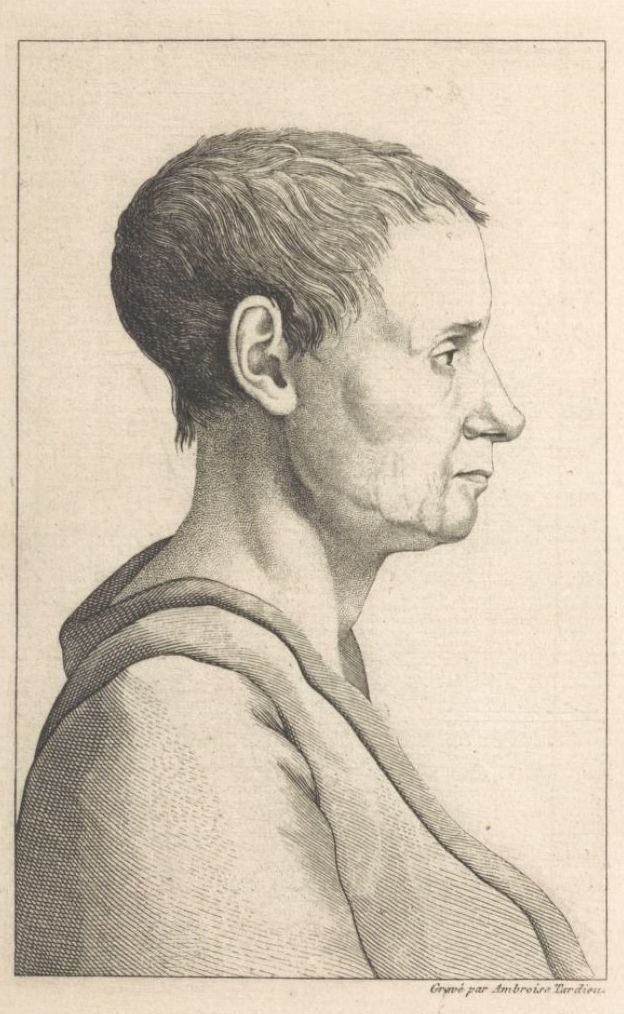

Fouettée en public par des rivales politiques jacobines, elle sombre dans la dépression. Elle sera internée les 23 dernières années de sa vie dans divers asiles et finira à la Salpétrière. L’aliéniste Étienne Esquirol en fit une étude de cas: la maladie mentale causée par un «excès» révolutionnaire chez les femmes. Pas moins. Il commande à Ambroise Tardieu son portrait.

Elle s’éteint le 9 juin 1817. Mais on a dit qu’elle pleurait seulement une révolution perdue.

Elisabeth Roudinesco, dans son Théroigne de Méricourt, une femme mélancolique sous la révolution, a cette phrase: elle «bascule alors dans la folie quand la Révolution bascule dans la Terreur».

… et une légende.

Bientôt pourtant, elle devient légende. La Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix, une des pièces mythique du Louvre, a les traits de «La belle Liégeoise ».

Elle sera encore portraiturée par Jen Fouquet et Gilles-Louis Chrétien en fera la gravure.

Elle inspirera les poètes et les romantiques : Lamartine, Dumas, les Goncourt.

Dans Les Fleurs du Mal Baudelaire écrit :

Avez-vous vu Théroigne, amante du carnage,

Excitant à l’assaut un peuple sans souliers,

La joue et l’oeil en feu, jouant son personnage,

et montant, sabre au poing, les royaux escaliers?

Alphonse de la Martine, pour qui Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt dans son Histoire des Girondins de 1847 est « la Jeanne d’Arc impure de la place publique » reprend l’épisode de la marche des femmes:

«…à onze heures le peuple se mit en mouvement… le troisième, horde, pêle‑mêle confus d’hommes en haillons, de femmes et d’enfants, suivait en désordre une jeune et belle femme, vêtue en homme, un sabre à la main… C’était Théroigne de Méricourt.»

Sa réputation traverse les siècles, et « Théroigne de Méricourt » de Paul Hervieu, de l’Académie Française, est créée le 23 décembre 1902 – pièce en six actes, en prose, elle est présentée pour la première fois au Théâtre Sarah-Bernhardt . Et c’est Sarah-Bernhardt qui l’incarne. Mais la musique n’est pas en reste: Auguste de Boeck monte en 1901 à l’Opéra royal flamand la première mondiale de son premier opéra: Théroigne de Méricourt, sur un livret de Léonce du Castillon.

Sa beauté aura été définitivement, immortalisée par le sculpteur Jospeh-Charles Marin et son buste fait désormais partie des collections du Musée des Beaux-Arts de Liège et peut être admiré au Grand Curtius.

Mais d’autres artistes encore auront porté la légende de l’amazone de la liberté. C’est qu’elle incarne véritablement l’engagement politique des femmes au début de la Révolution et qu’elle se heurte à un monde où elles n’ont guère de place. Ainsi Elisabeth Roudinesco, déjà citée, dans son Théroigne de Méricourt, une femme mélancolique sous la révolution, n’y va pas par quatre chemin: « Prud’homme demande-t-il aux femmes d’être des meurtrières quand elles descendent dans la rue et des esclaves quand elles restent à la maison ».

Elle a aujourd’hui son avenue à Paris, dans le 13° et à Montpellier. Mais seulement une modeste stèle à Marcourt, son village natal, en sa mémoire…

Nulle n’est décidément prophète en son pays…

Bernard Chateau,